Finews

台灣最好懂得財經、科技新聞網!

帶給你最有用的新聞資訊。

Finews

台灣最好懂得財經、科技新聞網!

帶給你最有用的新聞資訊。

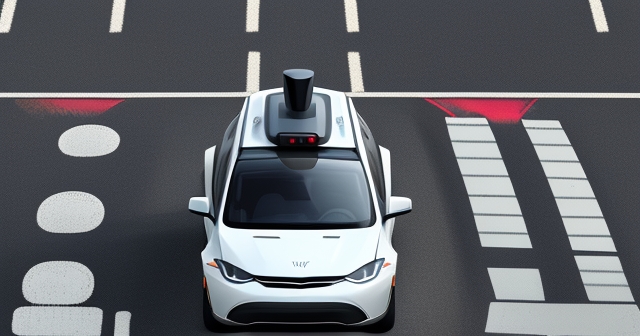

自動駕駛巨頭 Waymo 因低速碰撞召回 1,200 輛 Robotaxi,顯示感知與決策系統的挑戰及未來影響。

你最近有關注到自動駕駛車輛的最新動態嗎?作為這個領域的領頭羊之一,Alphabet 旗下的 Waymo 公司最近有個不太尋常的動作,引發了業界和大家的討論:他們宣布對約 1,200 輛自動駕駛計程車進行大規模召回。

你可能會好奇,這些高科技的自動駕駛車怎麼會需要召回?是因為發生了什麼嚴重的事故嗎?原來,這次 Waymo 的召回是與一些低速碰撞事件有關。雖然聽起來只是小擦撞,但它其實揭示了自動駕駛技術在邁向成熟路上,依然需要克服的一些核心技術挑戰。

在這篇文章中,我們將一起深入了解這次 Waymo 召回事件的始末、探討這些低速碰撞背後可能隱藏的技術難題,以及它對 Waymo 公司自身營運、產業發展和未來監管可能帶來的影響。讓我們一起抽絲剝繭,看看這個事件告訴了我們關於自動駕駛哪些重要的事。

首先,讓我們來看看這次召回事件的具體情況。Waymo 公司證實,他們主動對大約 1,200 輛在路上運營的自動駕駛計程車(也就是我們常聽到的 Robotaxi)進行了召回。

召回的原因並不是高速下的嚴重事故,而是與車輛在低速行駛或操作時,未能完全避開某些地面或低矮障礙物有關。根據 Waymo 的說明,這些碰撞主要發生在車輛與柵欄或鏈條等物體之間。想像一下,可能是在停車場裡、路邊或特定區域,車輛在緩慢移動時,不小心擦撞到了這些相對不顯眼的障礙物。

雖然這些碰撞通常發生在低速狀態下,可能造成的損害不大,但對 Waymo 來說,這顯示他們的自動駕駛系統在處理這類特定情境時,可能存在潛在的不足,因此決定採取召回措施,透過軟體更新等方式來改善。

你可能會問,既然是低速碰撞,聽起來似乎不太嚴重,為什麼 Waymo 要如此大動作地召回這麼多車呢?這是因為,即使是低速下的擦撞,也可能反映出自動駕駛系統在感知能力和決策判斷上的深層挑戰。

我們可以這樣理解:自動駕駛車輛依靠各種感測器,像是雷達、光達(LiDAR)和攝影鏡頭,來「看」周遭的世界。它的感知系統需要精確地辨識出環境中的所有物體,包括其他車輛、行人、自行車,當然也包括那些不那麼明顯、低矮或細長的障礙物,比如地面上的鏈條或停車格之間的簡易柵欄。

有時候,這些物體可能因為顏色、材質、高度,或是環境光線、角度等因素,不容易被感測器完整捕捉或準確分類。如果感知系統沒有「看清楚」或「理解」這些物體的存在和位置,接著負責規劃行駛路徑和做出反應的決策系統,就可能無法正確地避開它們,最終導致碰撞。

因此, Waymo 的這次召回事件,點出了自動駕駛技術在處理這些「魔鬼藏在細節裡」的複雜情境時,仍然需要持續精進。如何讓車輛的感知系統像人類一樣,能夠快速且精準地識別出各種形狀、大小、材質甚至半透明的障礙物,並在毫秒間做出最安全的判斷,是目前技術上的一個重要關卡。

對 Waymo 這家公司來說,這次大規模召回不僅是技術問題,也帶來了實實在在的商業考驗。首先是直接的營運成本。

更重要的是,這類安全相關的事件,無論碰撞多輕微,都可能對 Waymo 的品牌聲譽和市場信任度造成衝擊。自動駕駛技術能否被大眾接受,很大程度上取決於人們是否相信它是安全的。

即使 Waymo 強調這次召回是出於謹慎和主動改進的態度,但事故本身以及隨後的召回,可能會讓部分潛在用戶或合作夥伴產生疑慮,擔心技術尚未完全成熟。這可能會影響 Waymo 未來擴展服務範圍、進入新城市或吸引更多投資的計劃。

這場召回,可以說是一次提醒:在商業化落地的過程中,技術的每一次進步都必須以安全性為前提,而任何安全上的小瑕疵都可能被放大檢視,影響公司的長遠發展。

將 Waymo 的這次召回放在更廣闊的自動駕駛產業背景下看,你會發現這不僅僅是 Waymo 一家公司的問題,而是整個產業都需要面對和從中學習的課題。

作為自動駕駛領域的領頭羊之一,Waymo 的一舉一動都備受矚目。他們發生的任何安全事件,無論大小,都會被視為是整個產業技術成熟度的風向球。這次低速碰撞召回事件,很可能會促使其他正在開發自動駕駛技術的公司更加警惕,重新審視自己的系統在處理類似低速、複雜或非典型場景時是否存在盲點。

同時,這類事件也無疑會加速全球各地的交通安全監管機構對於自動駕駛汽車安全標準的討論和制定。各國政府和監管單位,例如美國的國家公路交通安全管理局(NHTSA),都在密切關注自動駕駛車輛的部署情況和安全記錄。Waymo 的召回,可能會成為他們修訂或推出更嚴格的自動駕駛車輛測試、認證和營運法規的參考依據。

你可以想像,未來自動駕駛車輛要大規模上路,除了技術要夠厲害,還需要有完善且一致的監管框架,讓大眾安心,也讓產業有明確的規則可循。 Waymo 的經驗,將成為推動這些標準和法規進程的一個重要案例。

總結來說,Waymo 因為自動駕駛計程車在低速時與柵欄、鏈條發生碰撞而進行的召回行動,儘管不是高速下的重大事故,卻是自動駕駛技術在精準感知與決策方面遇到實際挑戰的一個縮影。

這次召回提醒了我們,自動駕駛技術雖然進步飛速,但離「絕對安全」可能還有距離,尤其是在處理那些看似簡單卻充滿變數的日常環境時。對於 Waymo 來說,這是一次必須承擔的成本和對品牌聲譽的維護;對於整個自動駕駛產業而言,這是一次寶貴的學習經驗,促使大家更專注於提升技術的極致安全性。

未來,自動駕駛要真正走入我們的生活,除了技術的不斷突破,也需要透明的資訊揭露、負責任的企業行為(像這次的召回),以及前瞻且務實的監管政策。只有技術、企業、大眾和政府攜手合作,才能逐步建立起對自動駕駛的信任,共同迎接這個充滿潛力的未來。

【免責聲明】本文僅旨在提供自動駕駛技術發展與相關事件的知識性說明,不構成任何投資建議或對Waymo公司營運的評價。讀者應自行判斷相關資訊。

| 事件 | 影響 | 解決方案 |

|---|---|---|

| 低速碰撞事件 | 品牌信任度下降 | 軟體更新和系統改進 |

| 召回 1,200 輛車 | 營運成本增加 | 優化物流運輸流程 |

| 政策變動 | 安全標準提高 | 與監管機構合作 |

Q:為什麼 Waymo 要召回自動駕駛計程車?

A:因為在低速行駛時與地面或低矮障礙物發生碰撞,顯示其技術的不足。

Q:這次召回會對 Waymo 帶來什麼影響?

A:可能會增加營運成本和影響品牌形象,降低市場信任度。

Q:Waymo 如何解決這些問題?

A:透過軟體更新和改進感知系統來提升安全性。

| 挑戰 | 技術需求 | 發展方向 |

|---|---|---|

| 感知能力不足 | 提高感測器辨識能力 | 研發新型感測器 |

| 決策系統失誤 | 提升決策算法 | 增強機器學習模型 |

| 監管法規挑戰 | 符合法規要求 | 加強與監管機構的合作 |